2025.09.26

セキュリティのブートキャンプ!限界突破して得られたものは?

目次

本記事では東京都が独自に調査した情報を発信いたします。

今回は令和6年度中小企業サイバーセキュリティ社内体制整備事業(後継の令和7年度事業が“実践力強化プログラム”という名称のため、以降、同じ名称で統一します)からの情報を発信します。

●突如決まったブートキャンプへの参加

※ここからは、ドラマ風に記事を書かせていただきます。

文章内の登場人物、会社等はすべてフィクションです。

記事内の企業・担当者は実在しておりません。

建設会社勤務の山崎さんはある日、社長に呼び出された。

社長:「山崎さん、これに申し込んで参加して欲しい。」

突如社長から言われたのは「令和6年度東京都中小企業サイバーセキュリティ実践力強化プログラム」への参加だった。

当社は大手建設会社から発注を受け大規模商業施設等の内装を手掛ける建設会社。

取引先からのセキュリティ対策要請が強まっている事を考慮し、参加を決断した。

説明会に参加して、その内容に驚愕した。

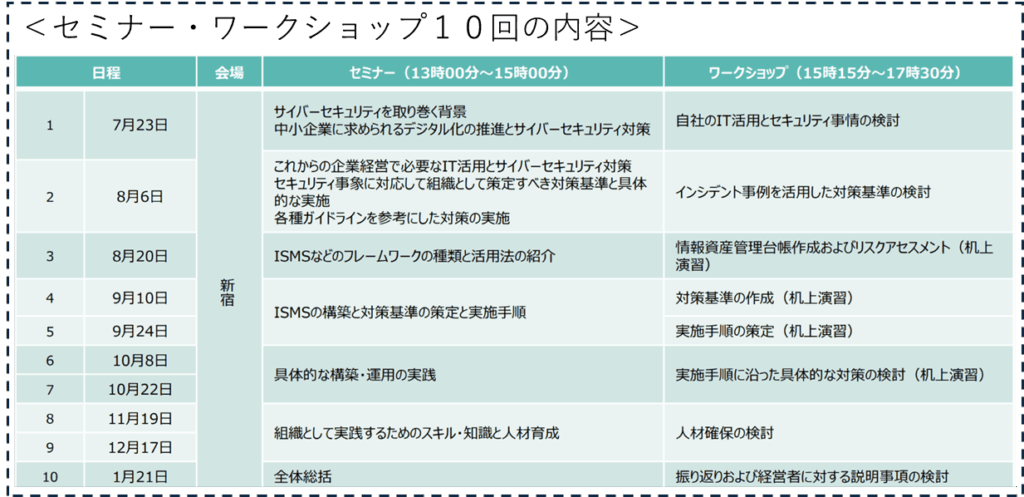

セミナー・ワークショップへ10回参加しながら、セキュリティの専門家との課題解決に向けた打ち合わせを4回開催。

それを約半年でやりきる。まるでブートキャンプだ。

正直なところ内容を聞いて震えが出てきた。

確かに、半年で14回も対応するのは現業をやり切れるか不安がある。しかし、これだけ緻密に計画されたプログラムに参加すれば、確実に成果が出ると胸が高ぶった。

●実践力強化プログラムとは?

実践力強化プログラムは、中小企業がサイバーセキュリティ対策を継続的に実施していくため、社内にサイバーセキュリティ対策の中核的人材を育成することを目的としている。

セミナー・ワークショップを10回行う中で、最新のサイバー脅威への対処法等を学びながら、他企業との課題解決や事例共有等グループディスカッションを行い、サイバーセキュリティの知見を深めていく。

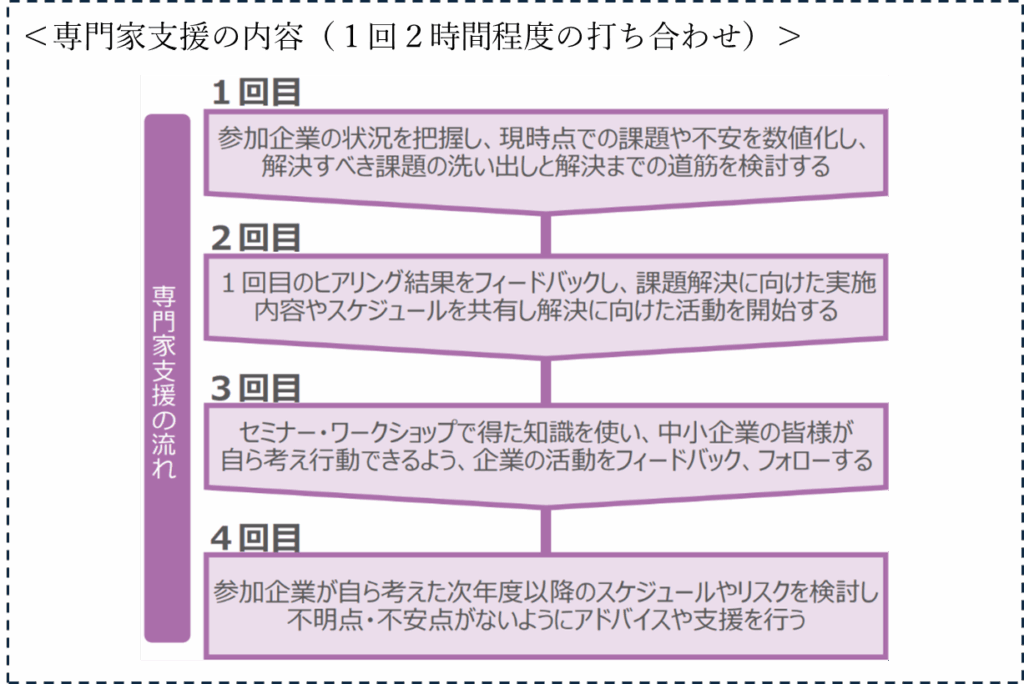

また、個社に特化した課題解決のため、上記と並行して情報セキュリティの専門家から4回の訪問コンサルを受ける。

東京都の公費負担の事業であり、参加企業側に金銭的な負担は無い。

当社の情報セキュリティ対策は、私が偶然ITに詳しかった事もあり、基本的なルールの策定やUTM/EDRと言った対策は行ってきた。

しかし、我流で学んで実施してきたセキュリティ対策には不安があり、正直これ以降何をやればいいのか分からなかった。このような状況も社長は見ており、取引先の要請や、金銭的な負担が無い事が後押しとなり、参加に至った。

※補足

東京都では、実践力強化プログラムを、基本的なルールの策定や、UTM/EDR等の導入をしている企業の次の段階として必要な事項と位置付けています。詳しくは以下の記事をご覧ください。

●限界突破して得られたもの

約半年間、14回の対応が終了した。

課題解決の実施に向け、社長含めた幹部との合意形成も行ったため、自身で表現した「ブートキャンプ」のイメージ通りのキツさだった。しかし、確実な達成感は得られた。

4回の専門家派遣を通じ、当社では以下を行う事とした。

・社員全員、年1回の情報セキュリティ研修を受講する。

・建設現場では、週1回以上朝礼においてセキュリティの注意事項を取り扱う。

・インシデントが発生した際の対応方法を明確に定める。

3点目については、社員教育を進めるもののインシデント発生のゼロ化は困難であるため、実施するに至った。インシデント対応は、東京都事業で支援を受ける事ができるため、来年度はその事業に参加したいと社長へ上申を行った。

※参考:インシデント対応に対する支援

令和7年度東京都中小企業サイバーセキュリティインシデント対応強化

既に定員に達しております、来年度以降も実施されるかは検討中です。

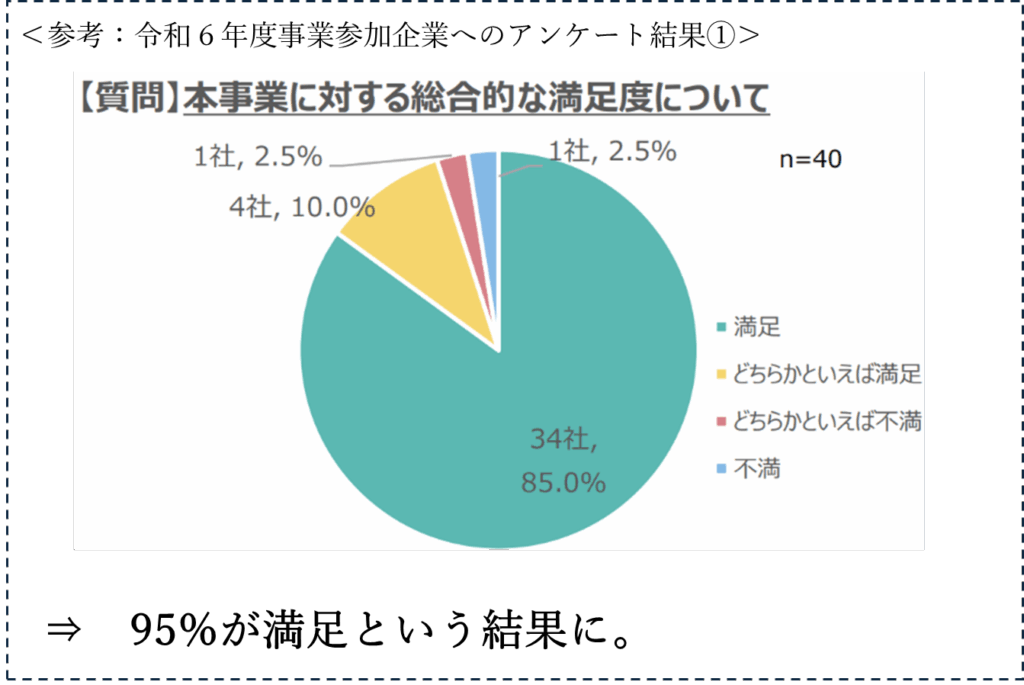

情報セキュリティ対策について漠然とした不安を抱いていたものの、本事業に参加する事で課題が明確になり、今後の取り組みを定める事ができた。現業があるなか、時間の確保等で苦しい状況もあったが、参加して本当に良かったと思う。

●今後の展望

※ここからはドラマ風ではなく、通常の記事の書き方に戻ります。

いかがでしたでしょうか、実践力強化プログラムは参加者目線で書いたほうが内容や効果が伝わると思い、ドラマ風に記事を書かせていただきました。

なお、今年度も実践力強化プログラム事業は行われています。

令和7年度東京都中小企業サイバーセキュリティ実践力強化プログラム

既に定員に達しております、来年度以降も実施されるかは検討中です。

今回は、昨年度の実践力強化プログラム事業で得られた知見を記事にしました。次回以降も、他の事業(インシデント対応強化等)を題材に、得られた知見を記事にさせていただきます。東京都事業は具体的な対策や、専門家派遣を毎年数百社以上に行っています。東京都では支援を通じて得られた知見、見えてきた傾向から日本の中小企業をサイバー攻撃から守る術を提供していきたいと考えております。皆様からのご意見・ご感想は本ウェブサイトの下部に記載のあるお問い合わせ先へ是非お寄せください。